■細胞の老化:原因は遺伝子の「メチル化」記事の解説を試みる〜読み物として楽しんでほしい(間違ってても大目に見てほしい)

さて今回は時事を少し離れて久しぶりに科学的話題を取り上げてみたいと思います。

9日付けの毎日新聞の科学記事から。

■細胞の老化:原因は遺伝子の「メチル化」 筑波大など発表

毎日新聞 2015年06月09日 12時30分細胞の中で酸素からエネルギーを生産するミトコンドリアは、細胞の核のDNA(デオキシリボ核酸)の変化によって機能が落ちるとの研究成果を、筑波大などのチームが英電子版科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。ミトコンドリアの機能低下は老化が進む一因と考えられており、今回の発見は「細胞の若返り」の研究に役立つ可能性があるという。

ミトコンドリアの機能低下はこれまで、加齢によってミトコンドリア自体のDNAが突然変異を起こすことが原因とみられていた。しかし、チームが胎児?12歳、80?97歳の2グループから提供を受けた体細胞を分析すると、ミトコンドリアDNAの突然変異に年齢による差はなかった。

一方、高齢グループの細胞からiPS細胞(人工多能性幹細胞)を作ると、エネルギーを作る機能が回復した。iPS細胞では、細胞核の時計を胎児のような状態に巻き戻す「初期化」が起きている。初期化してもミトコンドリアDNAの突然変異は消えないため、機能低下は細胞核の遺伝子が「メチル化」と呼ばれる変化をしたのが原因だと結論付けた。

さらに、機能低下した細胞にアミノ酸の一種「グリシン」を加えると、機能が一部回復することも確認された。チームの林純一・同大特命教授(細胞生物学)は「グリシンを摂取すれば老化を遅らせることが期待できるが、がん細胞を増やすとの報告もあり、慎重に研究を進めたい」と話す。【去石信一】

http://mainichi.jp/select/news/20150609k0000e040217000c.html

さて、理系とはいえ工学系の当ブログでは、細胞の老化の原因は遺伝子の「メチル化」とのこの記事の内容がさっぱりわかりません(苦笑)でした。

当ブログは、普段メディアリテラシーなどと偉そうなことを言いつつマスメディア批評を売りにしている場末のブログなのですが、この種の専門外の科学記事は大の苦手でありまして、このような場合には深い海の底の貝のように静かに沈黙を守るのが常であります。

しかし今回のこの記事は難解極まりないですな・・・

おそらくこの記事の内容を理解できないのは私だけではありますまい。

そこで今回はこの記事の素人にもわかる解説を試みます。

難しい専門用語は徹底的にはぶきます、あと解説するこちらも生化学のド素人でありますから、内容に誤りやあいまいさがあったとしても(おそらくあるでしょう、ふつうに考えて)、当ブログは一切の責任を負いかねますこと、了解のうえ、エントリーを楽しいでくださいませ、そこのところよろしくお願いいたします。

読み物としてお楽しみください。

なお登場する図は、すべて当ブログオリジナル作成(ここもあってるかあやしい(苦笑))版です。

・・・

さてDNA(デオキシリボ核酸)がさっぱりわからないと話が進みません。

あの鎖のように数珠つなぎになっているDNAは、実は「記憶素子」と「ベース板」と「接着剤」でできているわけです。

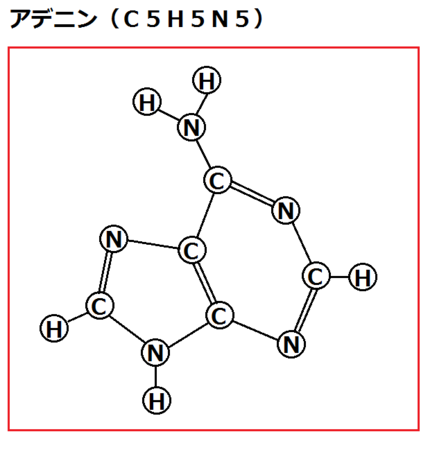

まず「記憶素子」ですが、塩基と言いまして、DNAではアデニン(A)とグアニン(G)とシトシン(C)とチミン(T)の四種類使われているわけです。

ちなみにアデニンはこんな感じ。

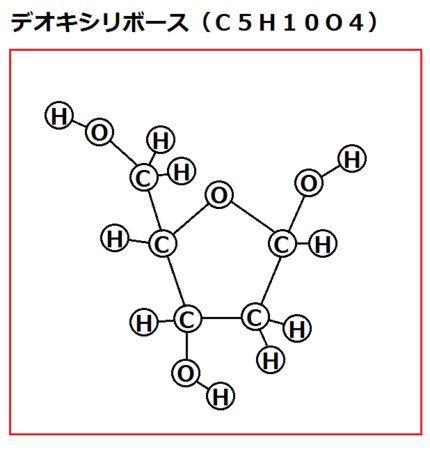

で、このアデニンなど四種類の「記憶素子」を1個だけ乗せる「ベース版」がデオキシリボースってやつです。

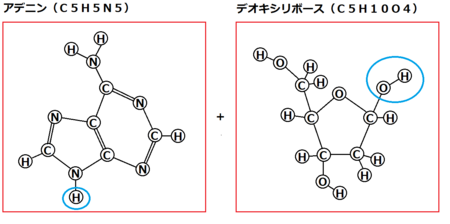

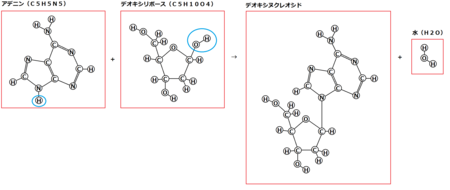

例えばアデニンをデオキシリボースに乗せるのは、下の図の青いとこのHとOHが取れてくっつきます。

こんな感じ。

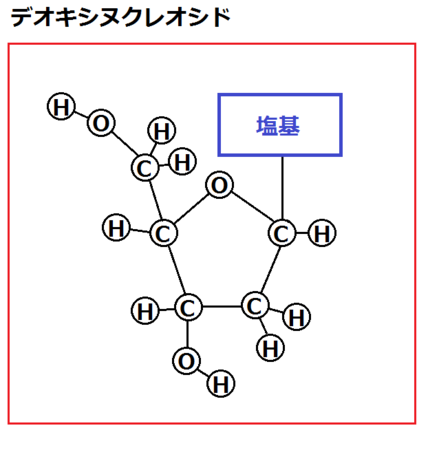

「記憶素子」すなわち塩基を1個だけ乗せた「ベース版」のことをデオシキヌクレオシドっていいます。

さてこれがDNAを構成する基本パーツでありますね。

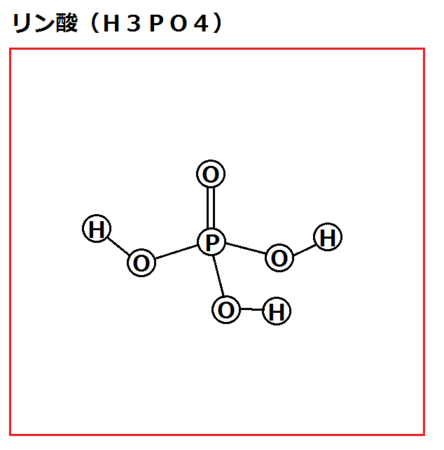

で、このパーツを数珠つなぎするのに使う「接着剤」がリン酸です。

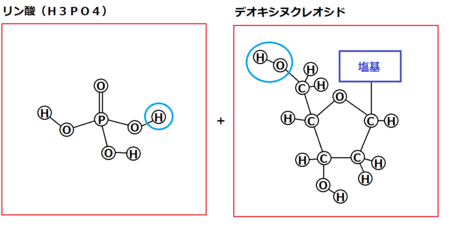

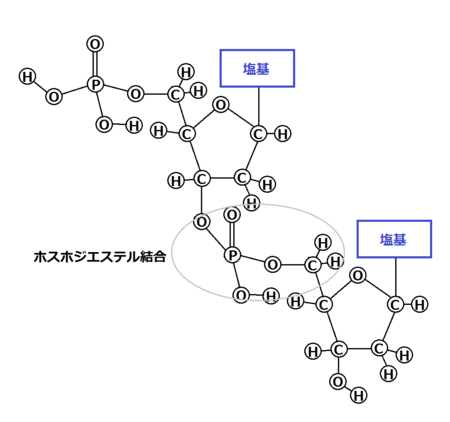

まず「接着剤」リン酸をさっきのデオシキヌクレオシドにくっつけます、くっつけ方はさっきと同じ要領です、下の図の青いとこのHとOHが取れてくっつきます。

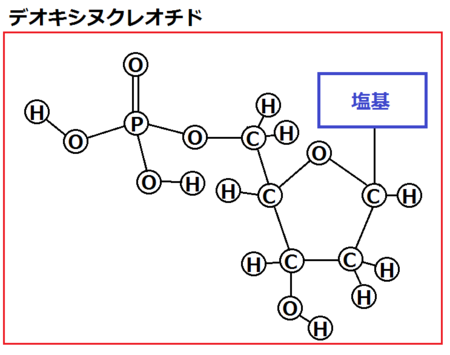

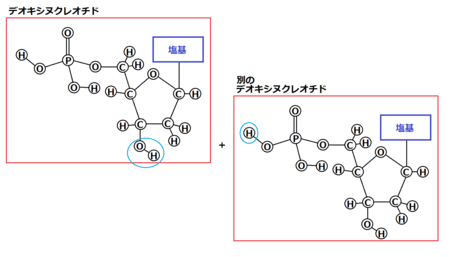

デオシキヌクレオシドに「接着剤」リン酸がついたのをデオシキヌクレオチドと言います、ああややこしい(苦笑)。

さあ「記憶素子」を乗せた「ベース版」に「接着剤」もつきました。

いよいよ「ベース版」同士をくっ付けて数珠つなぎを完成させます。

千里の道も一歩からであります。まずは二つをくっ付けましょう。

「接着剤」リン酸を使ってふたつの「ベース版」をくっ付けます、くっつけ方はさっきと同じ要領です、下の図の青いとこのHとOHが取れてくっつきます。

これでできあがり、この結合、ホスホジエステル結合っていうそうです。

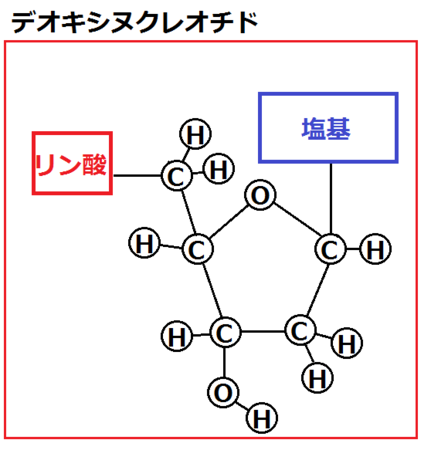

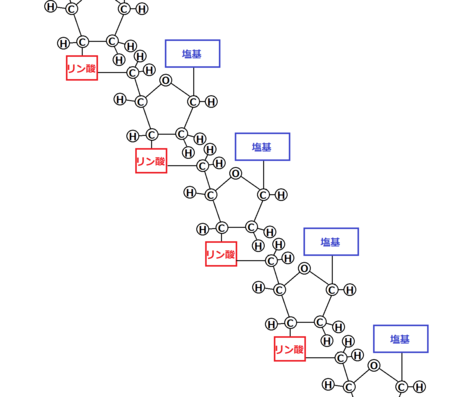

さあゴールは近いです、「ベース板」に「記憶素子」である塩基と、「接着剤」であるリン酸がくっついているデオシキヌクレオチドですが、リン酸も省略しちゃえばこんな感じ。

で数珠つなぎのできあがりです。

はい、これがDNA(デオキシリボ核酸)の正体です。

わかりやすいですね。

・・・

さて「メチル化」であります。

簡単に言えば、「メチル化」ってのは、なんかの拍子で、有機化合物の中の水素HがメチルCH3に置き換わっちゃうことなんです。

ちょっとネットから引用。

脊椎動物のDNAメチル化は、CpG サイト(シトシン-リン酸-グアニンサイト;シトシンがDNA配列のグアニンと隣り合う場所)に起こり、シトシンは5-メチルシトシンに転換される。

うん、DNAは細胞分裂するときとかコピーされていくのですが、「記憶素子」である塩基で「メチル化」が起こるわけですね。

そうするとメチル化もコピーされちゃうわけです。

で、年寄りのDNAは子供に比較して当然「メチル化」が多いわけです。

で上の記事で言ってるのは、そんな年寄りのDNAもiPS細胞使って「初期化」すれば、つまりたくさんついてた「メチル」を取ってあげると、なんと「エネルギーを作る機能が回復」しちゃったといってるわけです。

一方、高齢グループの細胞からiPS細胞(人工多能性幹細胞)を作ると、エネルギーを作る機能が回復した。iPS細胞では、細胞核の時計を胎児のような状態に巻き戻す「初期化」が起きている。初期化してもミトコンドリアDNAの突然変異は消えないため、機能低下は細胞核の遺伝子が「メチル化」と呼ばれる変化をしたのが原因だと結論付けた。

・・・

どうでしょう、読者のみなさん。

楽しんでいただけましたでしょうか。

最後に参考にしたサイトなどリンク付けておきます。

ふう。

(参考サイト)

■メチル化

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96

■DNAメチル化

http://ja.wikipedia.org/wiki/DNA%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96

■デオキシリボ核酸

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8

■アデニン

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%B3

■シトシン

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3

■重合体(じゅうごうたい)またはポリマー

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%90%88%E4%BD%93

■デオキシリボース

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B9

■核酸の構造(※重要)

http://www.sc.fukuoka-u.ac.jp/~bc1/Biochem/nuclacid.htm

■リン酸

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8

■エピジェネティクス

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9

(木走まさみず)